春光和煦,万物复苏。2019年3月30日至31日,由中国政法大学人权研究院主办、“中国人权网”协办的首届“中国人权青年论坛”在京举行。本次论坛以“新中国七十年的人权发展”为主题,旨为青年人权研究者提供开放性学术交流平台,促进中国人权研究的事业接续和精神传承,发展中国人权研究的青年共同体和生力军。

本届论坛群贤毕至,少长咸集。中国人权研究会副会长、中央党校原副校长李君如先生,中国人权研究会副秘书长吴雷芬女士以及中国政法大学时建中副校长参加开幕式并讲话。来自中共中央党校、中国社会科学院、中国人民大学、首都医科大学、北京师范大学、中国人民公安大学、中央民族大学、中国政法大学、中华女子学院、南开大学、吉林大学、华东政法大学、南京大学、浙江理工大学、浙江农林大学、浙江师范大学、福建农林大学、山东大学、武汉大学、广州大学、香港中文大学(深圳)、西南政法大学、西南石油大学、西北政法大学等高等院校和科研院所,来自《中国法学》《华东政法大学学报》《世界经济与政治》《人大研究》等学术期刊,以及来自北京市海淀区人民法院、五洲传播中心等七十余位专家和青年学者汇聚于蓟门桥畔,围绕论坛主题展开热烈且富有成效的深入探讨。

论坛开幕式于3月30日上午举行,由中国政法大学人权研究院常务副院长张伟教授主持,中国政法大学副校长时建中教授、中国人权研究会副秘书长吴雷芬女士与中国政法大学人权研究院特聘教授刘海年先生分别致辞。

时建中副校长首先回顾了中国政法大学的成立背景和办校历程,指出中国政法大学与我国法治发展同呼吸共命运,在历史进程中为国家法治建设做出了重大贡献,而本次中国人权青年论坛的召开也是延续了中国政法大学人权教育和人权研究开放性和公共性的品格。在本次论坛中,人权研究的老中青三代济济一堂,聚首于此,展示了人权研究薪火相传的力量,体现了前辈学者的辛勤劳动和无私关怀。时建中副校长鼓励从事人权研究的青年学者不仅要学习老一辈的知识成果,更要汲取知识、传承精神。他强调中国政法大学将继续为全国的青年学者,尤其是从事人权研究的青年学者提供学术资源,助力中国青年学者的成长和发展,服务于国家整体的人权战略。

吴雷芬副秘书长在致辞中指出,今年是中华人民共和国成立70周年,本次论坛的举办可谓恰逢其时意义很大。70年来党领导人民励精图治奋发图强开辟了中国道路,中国共产党和中国政府始终尊重和保障人权,实现了人民当家作主和社会稳定,开辟了符合中国国情的人权发展道路,推进了世界人权事业的发展。吴雷芬副秘书长指出,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展理念,更加注重尊重和保障人权,人民的生活水平不断提高,民主法治不断健全,基本权利的保障水平不断提高,形成了与时俱进完备的人权体系。吴雷芬副秘书长向青年人权理论研究者提出四点希望:希望青年学者正确把握研究方向,做人权事业进步的阐释者;希望青年学者深化人权理论研究,做中国人权话语体系的构建者;希望青年学者积极参与对外交流,做中国人权话语体系的传播者;希望青年学者能潜心学术,做良好治学品德的传承者。

刘海年教授对论坛的顺利召开表示了祝贺,指出在国际社会人权主流化趋势的背景下,举办首届中国人权青年论坛具有重要意义。刘海年教授指出,人权保障与社会主义事业紧密相连、相辅相成。刘海年教授对新中国成立七十年以来人权发展和社会主义建设的成就进行了简要概括,强调我国人权事业的发展既有艰辛也有成就。刘海年教授提出,在新的历史条件下,人民群众对美好生活的向往有了更高的要求,为这些要求提供法治保障,是新时代赋予人权研究学者责无旁贷的历史任务。青年是我国社会主义事业建设的主力军,他们知识结构新、接受新生事物快、创造力强,在人权研究中发挥着重要作用。刘海年教授强调,新时代以习近平同志为核心的党中央更加重视人权的理论研究和制度建设,对马克思主义人权理论做出了新的阐述,人权研究学者要认真学习并以此为准则,推动我国人权事业更好地发展。

颁奖典礼由中国政法大学人权研究院副院长班文战教授主持并宣读优秀论文获奖名单,李君如副校长、吴雷芬女士、刘海年教授、时建中教授、马长山教授、张伟教授和兰芳主编分别为优秀论文一等奖、二等奖和三等奖获得者颁奖,表达了对获奖人员的祝贺和收获交流硕果的殷切期待。

在主旨演讲阶段,中国人权研究会副会长、中央党校原副校长李君如先生以《中国人权研究的新课题与青年学者的使命》为题发表主旨演讲。李君如先生介绍了人权理论界的四位创造者、研究者和引领者,包括陈独秀先生、李步云先生、刘海年先生和徐显明教授——四位学者正好处在旧中国、新中国和改革开放新时期三个不同的年代,在新中国成立、改革开放和开创中国社会主义事业的这三座历史里程碑背景下,成长为人权学者。当代青年出生在中国最好的历史时期,应该在奋斗中放飞青春的梦想。李君如先生勉励青年学者,青年和青春相伴,青春是用来奋斗的,青年学者要牢记“我是谁、从哪里来、到哪里去”的问题,要从中国的历史中走过来、走出来,开创中国更美好新的前景。李君如先生强调,中国人权事业已进入新时代,青年学者要承担起历史和时代赋予的责任和使命。新时代中国人权事业是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下的伟大事业,是解决新时代社会主要矛盾中不断满足人民日益增长的美好生活需要的伟大事业,是决胜进入小康社会、国家新征程的人权事业,是构建人类命运共同体的人权事业。最后,李君如先生就中国人权研究新课题提出了几点建议,即要学习习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持中国特色人权道路;总结经验,建构中国特色理论体系;研究人权现实问题,解决创新遇到的挑战;加强国际交流,增强人权国际话语权;普及基本知识,提高国民特别是领导干部的人权素养。

《华东政法大学学报》主编、华东政法大学马长山教授以《智慧时代的人权挑战与应对》为题,发表主旨演讲。马长山教授指出,智慧时代的对人权带来了很多挑战。当今社会是信息化、数字化、网络化交叉融合迭代发展的社会,信息和数据变成重要的生产要素,算法将会主导社会的方方面面,传统人权观面临一定挑战,具体表现为新型人权不断涌现。马长山教授指出,一方面,隐私权等问题以传统理论、传统方法、传统思维方式无法解决;另一方面,黑箱社会、数字鸿沟带来的新问题批量出现。这些挑战呈现出四个特点:系统性和机制性,隐蔽性和客观性,耐受性和非对称性,以及泛载性和覆盖性。马长山教授强调,为了应对上述挑战,要重新对人权进行定位。马长山教授强调信息是一种新的人权,而且是第四代人权,理由有三:其一,人变成全面信息化数字化的存在,人权也应该随着人的性质改变而信息化数字化;其二,权利的形态的数据化、信息化,融入大量的信息法益;其三,社会结构发生重大改变,从国家社会二元结构走向新的社会结构,出现去中心化和再中心化。保护方法要立足双层空间,重视技术策略,保护机制也要立足国家社会二分基础之上。

大会发言由班文战教授主持。首位报告的是来自西南政法大学张玉洁老师,她以《安乐死合法性争论的权利理论解读:选择论的较优答卷》为题,对文章写作背景、安乐死的概念分类和合法的安乐死范围等进行介绍,详细解读了几种安乐死合法性争论的权利理论,最终得出结论认为选择论是较优答卷。西南政法大学讲师周力肯定了从具体议题到权利话语再上升为政治哲学的研究进路,但同时也对从政治哲学上讨论人权是否有助于人权问题的解决提出疑问。西北政法大学教授钱锦宇认为张玉洁老师分析评述了主流理论的不足,意图探索出新的理论——选择论,是回归权利哲学的分析,但值得商榷之处在于选择论也暗含理论困境,如何突破值得进一步深思。中央党校(国家行政学院)教授张晓玲对张玉洁老师迎难而上的理论勇气、新颖的研究视角和鲜明且开放的观点表示赞许。

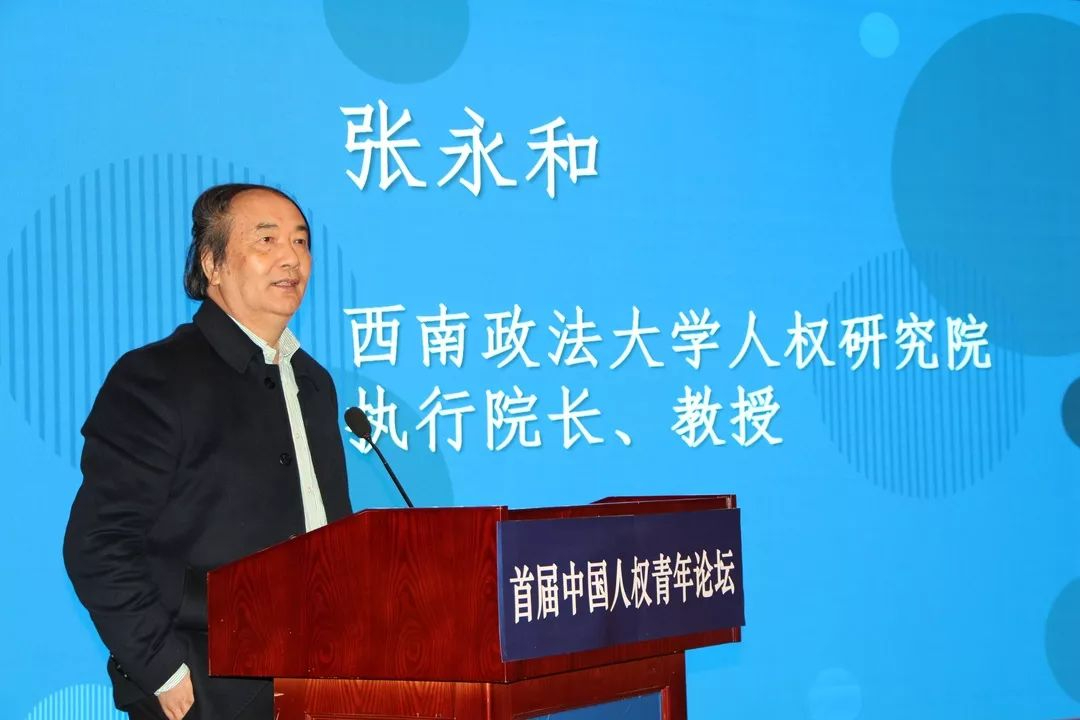

第二位发言的是香港中文大学(深圳)党和苹老师。在题为“死刑问题中的国家教育责任”的报告中,党和苹老师着眼于国际人权法视角下,探讨了死刑政策与民意的关系,以及国际法,尤其是国际人权法在此领域所扮演的角色。中国政法大学讲师杨博超认为本文体现了死刑与民意之间的张力,在何种程度上对待、界定民意值得深思。吉林大学教授何志鹏提出民意并不完全出于民,在展开废除死刑的教育之前有必要进行审慎分析。西南政法大学教授张永和认为理论研究与实践有一定差距,理论探讨的最佳结果并非胜负,而是共存,并对本文的研究方法、结论作出了鼓励性的评价,建议研究将中国现实考虑在内。

本次论坛采用主论坛与分论坛相结合的方式,议程丰富、内容充实。30日下午三个分论坛同时进行,精彩纷呈。

(一)第一分论坛:人权发展的中国道路

第一分论坛由香港中文大学(深圳)讲师党和苹、中国政法大学石慧博士主持,以“人权发展的中国道路”为主题展开。

在第一单元“塑造中国人权话语体系”的议题之下,吉林大学王垚博士作了《“预付人权观”:理论及其批判——兼论人权的法律关系及其制度形态》的报告,王垚博士通过对理论争论进行整理,分析了四个争议点之间的逻辑关系,表达了自己关于人权的观点和人权法律关系的认识。南开大学教授常健认为,该文理论性较强,对预付人权观和人权法律关系的相关观点梳理的十分清晰,并在此基础上提出了自己的问题与见解,值得肯定;建议文章进一步讨论人权来源和人权研究对象的问题,增加历史视角。中国政法大学讲师王理万提出,人权的普遍性与特殊性问题是人权研究中极为重要的一个问题,现阶段的研究中,人权的普遍性占据了主流意识形态,但中国人权道路和人权表达其实存在特殊性;因此,特殊性该如何消解普遍性这一问题可以进行更为详细的探讨与研究。

西南政法大学本科生狄磊以《中国人道主义话语中的普遍人权观——基于人道主义的中西路径对比》为主题进行报告,详细介绍了文章的灵感来源,并对中国人道主义的仁学基础、西方人道主义的正当权利理论进行了对比分析,倡导人类命运共同体的构建和多元文化、多元价值的推广。中国社会科学院袁正清研究员对此进行评议,肯定了选题创新性,并提出了几点建议。中国政法大学迟永教授则提出,塑造中国人道主义话语具有很大的意义,并建议针对中国人权价值观的基础进行进一步的发掘。

吉林大学魏晓旭博士在《生存权的中国表达》报告中分享了对于生存权内涵、表述、地位、权利边界和中西区别的认识,并借鉴了宪法和日本学者的思考,提出主张生存权的主体是真正需要生存保障的人群,且这一主体本身是循环和流动的观点。中国政法大学杨勤活教授在点评中,通过对生命权与生存权之间的差异与联系、集体人权和个人人权之间的关系进行分析,提出了在讨论一项具体权利时,要如何才能使其真正成为一项权利的疑问。中国政法大学祖昊老师也针对这一报告作出了精彩评议与回应,他首先对生存权的法律界定和生存权的中国语境进行了解读,随后对中国话语体系中的生存权、生命权和发展权进行了区分,强调了中国在人权领域需要掌握一定的话语权,最后提出中国人权发展道路具有特殊性,但最终会回归到人权的主流道路上。

在第二单元“探寻中国人权发展模式”的议题之下,中央民族大学郑毅副教授在《自治的清单:民族自治地方自治权的规范畛域》报告中分享了其研究成果,他通过对《民族区域自治法》条文进行解读,提出了民族自治权应然结构的形成应当以协商机制为基础,注重自治权规范畛域的时代扩充。西南政法大学张永和教授评议道,民族自治权的问题还需要具体分析,需要分地区进行讨论,在部分民族自治地区,这一问题还并不是很明显。《人大研究》编辑曾庆辉认为,一般性探讨不能等于具体分析,在实践中还需要对更多因素进行考量,完善对民族问题这一实践问题进行探讨。

中国人民公安大学副教授化国宇在《人权普遍性的仁学基础:从〈世界人权宣言〉第一条出发》报告中,提出人权基本的哲学基础是人权学者基本的理论问题,并对如何处理人权的特殊标准、如何从仁学出发探讨人权的普遍性进行了分析,最后强调了人权不是目的而是手段的观点。西北政法大学教授钱锦宇表示,这篇文章能够帮助读者了解《世界人权宣言》中的中国贡献,对建构中国自身的人权理论体系做出了尝试,同时探讨了以仁学为基础的人权观念与西方人权观念对话的可能性,具有很强的理论价值。中国政法大学张翀博士则通过对以仁为中心的礼制文明进行解读,对该文进行了更深层次的剖析。

武汉大学法学院讲师何苗在《中国环境问题诉诸司法的权利:现状,问题与展望》报告中,通过对中国涉及环境事务的诉权进行研究,梳理了现存问题与发展现状,并从赋权和机制两个层面上,提出了可行性建议。西南政法大学副教授孟庆涛指出,这篇文章有着较强的学术功底,问题意识较明显,在赋权方面,从非政府组织、法官和公民三者进行分析与考量;在机制层面,从法律救济机制、设立诉讼特别基金和诉费免除制度三个方面进行论证,具有针对性。首都医科大学讲师乔宁表示,文章的选题角度新颖,论述较为充分,文中提出的相应解决方法能够促进,或是至少能够帮助相关主体尽可能的了解诉权,值得肯定。

(二)第二分论坛:全球治理与人权保障

第二分论坛由中国财政科学研究院博士后吴园林、中国政法大学闫姿含博士主持,以“全球治理与人权保障”为主题展开。

在第一单元“国际人权议题”的主题之下,中国人民大学帅凯旋博士在《属于国际强行法的人权规则与联合国安理会决议的效力冲突及解决》报告中首先提出,联合国安理会直接针对个人的制裁决议与保护人权的国际强行法之间可能存在冲突,在对二者效力依据分析的基础之上,结合欧洲等地的司法实践和国际法委员会的研究,从四个方面阐明了冲突的可能解决途径。中国社会科学院研究员孙世彦对引入国际强行法概念的必要性发表了意见,并建议以人权事务委员会的相关实践作为研究样本从而超越区域的局限性。浙江理工大学讲师李子瑾对选题价值进行了充分肯定,并对安理会内部救济机制表示关注。

中国人民大学孙旭博士在《从基本人权保护的“对世性”看非公约难民的“补充性保护”》报告中提出,基本人权保护义务的对世性是非公约难民补充性保护的理论基础之一,对世性基本人权认定的有限性与补充性保护的有限适用范围相呼应。中国社会科学院孙世彦研究员对引入对世性义务以及针对难民不推回原则发表了见解。中国政法大学讲师武文扬对不推回原则的覆盖范围,basic rights和fundamental rights的区别进行了评论。

北京市海淀区人民法院法官助理叶亚楠以《〈联合国和平权利宣言〉的现实困境与实现路径》为题进行报告,提出和平权利面临“和平权否定论”和“人权膨胀论”等多方面的挑战,并从人权主流化对和平权的确证、和平权概念性定义的确立、谋求共识基础上对《联合国和平权利宣言》文本的完善等七个方面为和平权的实现提供了多种路径选择。广州大学陈佑武教授认为和平权大有研究空间,同时指出和平权教育应纳入人权教育。南京大学罗清云博士肯定了和平教育对推广和平理念、树立正确权利价值观的作用,表达了对和平权概念和性质的看法。

在第二单元“区域人权保障”的议题之下,北京师范大学王筱博士以《欧洲人权公约第三条的法理分析及其应用》为题,代替论文作者北京师范大学邢爱芬教授和韩蓉研究生做了报告。报告以欧洲人权法院对《欧洲人权公约》第3条的解读为基点,分析了国家义务的绝对性、积极性、酷刑与恐怖主义、虐待的基本要素与证明责任、不推回原则,并阐明了《欧洲人权公约》对其成员国、非成员国,以及其他国际机构的影响。中国社会科学院朱晓青研究员肯定了通过案例解读公约的可取之处,建议作者更加全面地梳理欧洲人权法院对公约第三条适用的历史演进和发展变化。中共中央党校报刊社副主任戴菁肯定了反酷刑问题的时代意义,,并建议作者就如何预防酷刑,如何在反酷刑中平衡国家利益和个人权利方面提供具体建议。

西南政法大学李崇涛博士发表了题为《在法庭安全与公正审判之间:刑事庭审中的“法庭囚笼”问题研究——以欧洲人权法院判例为中心》的演讲,提出欧洲人权法院认为“铁笼被告席”有辱被告人的人格尊严及其公正审判权,“玻璃舱被告席”也有可能违反《欧洲人权公约》第3条、第6条的规定。以此为基础,李博士针对国内现状对我国形态不一的被告席提出了相应的反思与建议。中国政法大学班文战教授从研究对象、研究方法和论文观点进行评述,建议在比较研究中加强国际视野,在解决中国问题时将中国的审判习惯和固有文化等因素考虑在内。中国政法大学李若愚博士在此研究成果进行肯定的同时,也分析了最低严重标准、比例原则的适用,《欧洲人权公约》第3条、第6条对我国的启示等问题。

(三)第三分论坛:新兴人权与特定群体权利保障

第三分论坛由南开大学讲师贾卓威、中国人民大学博士后李广德主持,聚焦“新兴人权与特定群体权利保障”的主题。

在第一单元“新兴人权”的议题下,西南政法大学徐艳霞博士在《信息无障碍权实现的困境与破解路径》一文中,通过对信息无障碍权概念的发展历程和内涵进行梳理,对现阶段信息无障碍权的实现困境和对策深入分析,并提出了自己对于信息无障碍权的主体的新理解。《华东政法大学学报》主编马长山教授评认为该选题新锐、视角独特,并就如何运用更加有创新性的论证方式、提升理论深度提出了建议。西南政法大学讲师尚海明认为,这篇论文围绕信息无障碍权的内涵、权利主体、内容和发展现状展开,其中关于互联网时代获取信息鸿沟加剧问题和权利主体多样性的论述颇具新意,具有较高的理论价值。

西南政法大学郭新政博士作了以《作为人权的碳排放权》为题的报告,郭博士从国际法的角度、以人类命运共同体和全球气候正义的视角分析了碳排放权的人权属性,并对碳排放权的理论危机和现实困境进行了论证。山东大学李忠夏教授对该篇论文进行了肯定,并就如何研究解决问题的思路提出了建议。福建农林大学张富利副教授评议认为,碳排放权是人权领域中的新兴问题,但可能与国际关系联系较为紧密,而碳排放权本身的经济属性不应被否定,这种敢于研究的态度值得鼓励。

吉林大学杨学科博士在《揭开人权灰姑娘的面纱:科学权之科学福利权》中阐述了自己的选题思路,并提及了科学福利权与知识产权以及生物科技发展之间的联系,分析了科学福利权面临的规范张力和发展困境的双重问题。吉林大学副教授刘红臻指出道,这篇论文有着突出的问题意识,它不仅涉及到了科学技术对于人权的挑战和影响,更涉及到了科学技术发展本身的人权属性,即科学发展的利益的公平分享问题。西南政法大学博士后刘秋岑在刘红臻教授点评的基础上,再次肯定了文章的选题价值,并提出科学权与文化权的区分边界问题。

在第二单元“特定群体权利保障”的议题下,中国政法大学副教授郭晓飞报告了其在《正当程序与平等保护的双螺旋结构——对美国一起同性婚姻案件宪法争议的解读》一文中的核心观点,文章从美国奥伯格费尔案的判决入手,分析了肯尼迪大法官平等的尊严学说,其将正当程序与平等融合在一起,将婚姻权扩展至同性伴侣之间;同时,该文还详细解读了此案件的宪法争议引发出了多层次的思考。中央党校张晓玲教授评议认为,这篇文章回应了社会上新的关切,即如何解决同性恋群体的权利问题。同性婚姻的去罪化其实并非法律问题,而是价值选择的问题。从人权保障的角度上看,同性恋作为人类的一份子、一个重要的群体,有无结婚的权利可以进行进一步的研究。中央民族大学副教授徐爽提出,同性婚姻实际上是对传统婚姻观的冲击,因此同性婚姻合宪问题一直存在困境;同性婚姻的平等权其实正是宪法权利的突破,因为本质是将其作为了宪法权利之下的基本权利。

浙江师范大学讲师段知壮以《国家法对亲密关系的介入方式及限度探析——以艾滋病感染者对性伴及配偶的告知义务为中心》为题进行了报告,该文以艾滋病感染者作为研究对象,对其在家庭和婚姻领域的告知义务和知晓权进行了探讨,并运用田野调查的方法,更为直观地对国家法介入亲密关系的方式和限度进行了分析。中国政法大学孙萌副教授评价道,这一选题具有跨学科的视角,以人权的角度去解读法律,虽然文章本身没有论述问题的解决方案,但问题的提出本身就极具价值。西南石油大学讲师王浩认为,该文研究方法新颖,通过对主体、程序、责任问题的详细论述,分析了国家介入亲密关系的范围、限度和方式,具有很强的理论价值。

浙江农林大学讲师罗清以《一部法律的诞生:中国反家庭暴力立法的三重叙事》为题,介绍了家庭暴力术语的出现及发展历程,并对反家庭暴力立法过程中民间、妇联和国家立法机关三类主体叙事关键词的区别进行分析,直观地展现出了反家庭暴力立法的三重叙事结构。中华女子学院教授林建军指出,《反家庭暴力法》是家庭关系立法的窗口,其立法过程的三重叙事其实也有互相交叠绾合之处,并最终形成了一重叙事,构成了国家重视家庭暴力、并就反家暴承担相关责任的现状与发展前景。北京市海淀区人民法院研究室法官助理王静姝则以司法实践的角度,对反家庭暴力的民事程序和证据问题进行了探讨,同时表达了对完善反家暴立法和相关规章条例的期望。

31日上午的会议由中国政法大学刘小楠教授主持。《中国法学》总编辑、长江学者特聘教授张新宝先生发表了题为“法学研究方法和论文写作”的主题演讲。张新宝教授从选题、写法和发表方面探讨了人权研究与写作的三个问题。第一,选题方面,要与中国的实践密切结合,回应社会的关注、群众的关切、领导的重视;与中国的法制,特别是民事、刑事等部门法制相结合;并且要集中讨论一些热点和突出问题。第二,写作方面,要坚持正确的政治方向、政治立场与严谨的治学态度;要使用一手研究资料,注释来源须准确。第三,发表方面,多与期刊编辑沟通,保持畅通的信息交流;在重大时间节点上集中发表纪念文章等。

在青年学者代表汇报环节,西南政法大学法学本科生狄磊、武汉大学讲师何苗代表第一分论坛对中国人权话语体系中各具体议题的研究成果进行概括,并总结出青年学者面临的共同问题、相似的研究模式以及纵深发展的研究趋势。浙江理工大学讲师李子瑾代表第二分论坛从核心观点、论证过程、研究亮点和评议意见等方面对本会场的五篇文章进行介绍,这些研究具有前沿的话题、广泛的视角、深入的分析和开放的讨论,放眼全球、心系神州。浙江农林大学讲师罗清代表第三分论坛对信息无障碍权、碳排放权和科学福利权三种新兴人权在理论和制度上的建构加以总结,并对同性恋者、艾滋病感染者和家庭暴力受暴者的权利保障问题上的科研成果进行归纳。

在专家寄语环节,有九位从事人权研究、法学研究的专家和学者,就人权青年论坛的举办和青年学者们的研究成果表达了鼓励与期许。

中国政法大学人权研究院特聘教授刘海年先生指出,我国在国际人权领域的话语权是从必须到必然的过程,要争取填补国际人权领域的空白,对人权宣言和人权公约作出自己的解释。我们要在总结国家历史和现实经验的基础上,充分利用国家民族提供的资源,积极发挥主动作用,扩大中国人权话语体系的影响力。

西南政法大学教授张永和分享了自己和同辈学者青年时期在嘉陵江边、歌乐山下的读书治学历程,可谓风华正茂、激扬文字,勉励后辈的青年新锐在新的历史条件下勤学苦练、严谨科研,后浪推前浪,做出更大的学术贡献。

南开大学教授常健提出,当代青年承担的历史任务更加严峻,但创新能力尚须提高,对西方理论的挑战和质疑不足,知识碎片化整合不够,应当从真正的问题出发增强研究能力。建议青年学者不要盲目崇拜理论,不要局限于狭隘的学科划分,要充分的挖掘资料,提出具有学术价值的观点。

《华东政法大学学报》主编马长山教授指出:第一,研究要有客观性,对学术存有敬畏之心;第二,研究应具备问题性,避免假、空、浮的问题,避免阐释常识,研究有意义、有价值的主流性问题;第三,研究要有中国性,以多元化的世界观裁剪中国现实,提炼和解决中国问题;第四,研究要有担当性,先有研究后出结论,不能为论证而论证。

中国社会科学院研究员朱晓青从三个方面分享了自己的研究心得。第一,人权研究要持之以恒,要有韧性。第二,要有开拓的精神,通过考察、探索、思考、辨析,形成自己的观点和看法,不人云亦云。第三,要以开放的心态和方法进行研究,通过交流开阔视野,从不同的学术观点中获取启发。

广州大学教授陈佑武首先对各位“首届中国人权青年论坛”的获奖者表示祝贺,激励他们在人权研究上进一步作为,肩负起更多责任;其次对论坛主办方中国政法大学表示感谢,认为本次论坛具有开创性、意义深远;最后诚挚邀请各位专家学者到广州去指导交流。

山东大学教授李忠夏提出了三点见解:第一,警惕人权泛化问题,如果什么都是人权,可能导致人权什么都不是。第二,恪守法学的立场,要把人权研究与法学的具体领域相联系。第三,保持开放心态,人权是多学科的、跨领域的,实践性强,人权研究应当面向现实、面向经验。

西北政法大学教授钱锦宇分享了三点人权研究的体悟:一是在学术研究的规划和定位中,可以结合地域塑造独特的学术竞争优势;二是以方法的创新提升研究质量,在法教义学的基础上采用新兴、多维的研究方法;三是交流平台和研究共同体的塑造大有裨益,号召大家为国家之富强、民族之崛起持续努力。

吉林大学法学院副教授刘红臻首先表示前辈和师长的发言和青年新锐的思想使其受益良多,建议研究者在官方主流话语的标尺和框架体系范围之内,通过具体权利的研究撬动体制的改革和制度的变迁,并表示共同体中很多跨学科的师友和同道为人权研究创造了良好的条件,勉励大家共同进步。

中国政法大学杨勤活教授主持论坛闭幕式,对本次会议进行了回首和展望。

中国政法大学讲师王理万代表主办方就论坛的创办初衷和筹备情况作出介绍,表示从倡议到征文到评审,再到论坛召开,凝结了大量的前辈师长们的心血;并表示希望“中国人权青年论坛”成为一个常设性的平台,持续开办下去,在论文发表、专著出版、交流访学等多方面为青年人提供帮助,共建青年人权学术的生力军和共同体。

五洲传播中心网络融媒体中心副主任、中国人权网负责人于学东先生在闭幕式中致辞。他指出两天来来自全国多个高校和科研机构的专家学者聚首北京,围绕论坛主题“新中国七十年的人权发展”进行了充分的对话和研讨,取得了丰硕成果,论坛已经成为联系和汇聚青年人权学者鼓励创新、奖励厚学的重要阵地。中国人权网愿继续与大家一道,守正创新、扎实推进,共同为推动中国和世界人权事业的发展做出应有的贡献。

最后由中国政法大学教授张伟致闭幕词。他回顾了人权研究的发展历程,对中宣部和教育部各位领导的巨大支持表示感谢,对师长前辈的无私付出表示敬意。张伟教授对本次论坛中为人权研究和人权教育发展提供的宝贵经验的专家学者表达感谢,并表示中国政法大学人权研究院作为主办方,将进一步完善筹办机制,为大家提供更好的交流平台,同时勉励青年学者将科学研究的目光与国家发展紧密结合在一起,让青春在为国家、为人民的奉献中焕发出光彩。

31日下午,青年学者圆桌论坛在中国政法大学学院路校区科研楼举行。

《世界经济与政治》副主编、中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员袁正清以《如何发现好的稿件:一个编辑的经验》为主题,为现场的青年学者、学界同仁们分享了自己在审稿中发现的一些问题。袁正清教授表示,学者们有发表论文的压力,自己作为编辑也有挑选稿件、办好杂志的压力。一篇好的论文需要有创新性,也要有问题意识,因此需要作者想到一个问题,通过阅读和查找现有资料和文献,去扩展这个问题,并得出具有创新性的自己的观点或结论。创新不仅需要体现在撰写论文中,也要体现在做论文翻译的过程中,因为翻译本身是一种消化的过程,需要译者对其进行回顾与批评,而学术批评的本身也能够促进创新。除此之外,袁老师还对如何进行投稿提出了自己的建议,即投稿时要注意杂志的要求,接到用稿通知和修改通知时要及时回复、及时沟通等。最后,袁老师也表达了对创办好杂志、撰写好文章的期望。

中国社会科学院国际法研究所研究员孙世彦以《人权研究和资料收集方法》为题进行了主题演讲。孙世彦教授提出,在法学研究初期,因为没有法条和法律实践可供学习,学界的研究多重思辨、重观点而轻实证。现阶段我国法治建设已较为成熟,因此法学研究、人权研究需要重视对法律规则和实践等第一手资料的分析,同时也要掌握第二手资料,即已有研究成果的总结与分析。对于法律规则的研究,既要关注其产生的经济、政治、社会背景和其立法过程,也要重视法律实践,因此要多阅读案例,从而更好地认识法律规则,更好地了解立法目的和立法宗旨。孙老师表示,对于人权中任何一项具体权利的研究都需要理论与实践、国内与国际相结合,方能立足于人类命运共同体的大背景之下,真正为中国法治状况的研究做出贡献。

在随后的自由讨论环节中,罗清博士、李崇涛博士、魏晓旭博士、贾卓威博士和孙萌教授先后发言,提出了相关的疑问,并表达了自己关于人权研究方面的观点和看法,现场气氛十分热烈,思想激荡、智慧闪耀。在两个多小时的讨论后,首届人权青年论坛完成全部议程,圆满结束。

本届论坛虽落下帷幕,但人权研究中薪火相传的精神必将鼓舞着每一位青年学者,激发他们为中国人权事业的发展不断注入新的活力。本次人权青年论坛只是起点,将有更多青年学者以论坛为平台,加入到人权研究的学术共同体之中,沿着正确的政治方向和研究道理,共同为中国人权发展做出更大贡献。